Certains auteurs évoquent également comme point de départ le rôle des Chicago Boys dans la politique économique du Chili de Pinochet dès 1975.

Mais le néolibéralisme ne saurait être réduit à un simple mouvement d’opposition au Welfare State, l’objectif primordial demeurant pour ses théoriciens l’intégration des nations dans un marché transnational. Or, un tel processus d’ouverture économique et de restauration des mécanismes de marché était déjà à l’œuvre depuis plusieurs décennies, conformément à leurs espoirs initiaux.

Le retour progressif à l’économie de marché et la libération partielle des prix en Europe de l’Ouest après la crise inflationniste de l’après-guerre, la réduction des tarifs douaniers et la clause de la nation la plus favorisée négociées dans le cadre du GATT (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce) signé dès 1947, la suppression des contingents commerciaux au cours des années 1950, le retour à la libre convertibilité des monnaies en 1958, le renoncement des États d’Europe de l’Ouest à la préférence impériale et leur engagement dans un marché commun ouvert au reste du monde (hormis dans l’agriculture) : toutes ces mesures allaient dans le sens préconisé par les néolibéraux depuis les années 1930.

D’ailleurs, loin de rester cantonnés à l’animation de cercles d’influence – comme le préconisait Hayek au sein de la Société du Mont-Pèlerin en 1947 –, plusieurs économistes néolibéraux ont activement participé à cet élan initial.

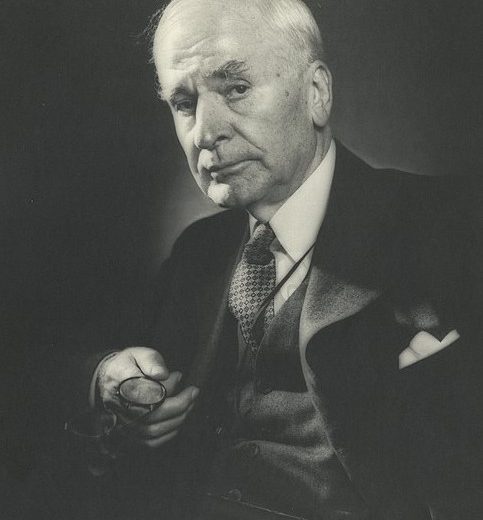

Première réunion de la Société du Mont-Pèlerin, 1947. Archives de la Société du Mont-Pèlerin, Hoover Institution Archives

Première réunion de la Société du Mont-Pèlerin, 1947. Archives de la Société du Mont-Pèlerin, Hoover Institution Archives

En Italie, un groupe d’économistes mené par Luigi Einaudi, alors ministre du budget et gouverneur de la Banque d’Italie, proche des néolibéraux, lance à partir de 1947 une série de réformes rigoristes qui visent à stabiliser le cours de la lire italienne et à entraîner, grâce aux exportations et à l’ouverture économique, une dynamique de croissance.

La République fédérale d’Allemagne devient quant à elle un véritable laboratoire du néolibéralisme : la politique économique menée entre 1948 et 1966 par Ludwig Erhard, ministre de l’économie puis chancelier, correspond à la tentative la plus aboutie de mise en œuvre des principes du néolibéralisme.

Cette orientation libérale sur le Vieux Continent est partagée par les gouvernements des petits pays européens qui sont structurellement dépendants des échanges extérieurs. Le plan Beyen proposé par les Pays-Bas, au début des années 1950, vise ainsi à orienter le projet européen en faveur du libre-échange. Une option qui deviendra par la suite centrale lors de la construction de l’Union européenne.

Malgré sa réputation de pays dirigiste et instable, la France n’est pas en reste. Après les hésitations des gouvernements de la IVème République, le tournant néolibéral a lieu en 1958 lorsque l’économiste Jacques Rueff convainc le général de Gaulle que la conformation à la discipline du marché est la condition de la restauration de la puissance économique du pays. La France renonce alors aux contingents (la limitation quantitative de ses importations), et décide la libre convertibilité du franc tout en honorant ses engagements en faveur de la réalisation du Marché commun.

La forte croissance qui en résulte et que consacre la reconnaissance de divers « miracles » économiques en Allemagne, en Italie puis en France, tranche alors avec les résultats de l’économie britannique, qui alterne entre phases d’expansion et de récession (« stop and go »). Le décrochage économique du Royaume-Uni inquiète les conservateurs ; certains d’entre eux, au début des années 1970, souhaitent un retour au libéralisme pour relancer l’économie. La trajectoire singulière du Royaume-Uni contraste cependant avec l’orientation libérale observable dans une partie du camp occidental.